|

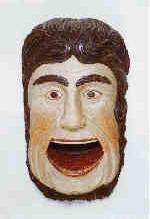

Was ist ein Kleiekotzer?

Spottname für einen Müllerlehrling

Ein betrunkener Müllermeister

Maske am Austritt des Beutelkastens

Titel eines Vereinsmagazins

Alle Antworten könnten richtig sein. Der Kenner weiß, daß C. und D. immer zutrifft, B. häufiger und A. seltener, weil es heute nur noch wenige Müllerlehrlinge gibt.

In „Die Kulturgeschichte der Mühlen" * werden diese Begriffe näher erläutert: „Das im Rüttelschuh liegende Getreide gelangt durch das Läuferauge bzw. die Haue auf den Bodenstein. Hier wird es vom Läufer erfaßt und zwischen den Steinen zerrieben. Das Mahlprodukt wird in den umgebenden Mantel, die Zarge, geworfen. Von hier gelangt es zum Absieben durch das Mehlloch in das Beutelgeschirr. Die Trennung von Mehl und Kleie geschieht im Beutel. Dieser aus Beuteltuch bestehende Schlauch, der schräg durch den Beutelkasten verläuft, wird durch eine schwingende Gabel ständig gerüttelt, wobei das Mehl je nach dem Gewebe grob oder fein in den Beutelkasten fällt, während die Kleie und gröbere Bestandteile im Beuteltuch zurückbleiben und dann in den Vorkasten entleert werden. - Beutelkästen wurden von Schreinern gefertigt. Sie waren wie ein Möbelstück, auf vier Füßen stehend, solide gearbeitet und in der Barockzeit nicht selten mit reichem Schnitzwerk versehen, das in der Regel ein Müllerwappen umschloß. Am Beutelkastenauslauf befanden sich oft sogenannte „Kleiekotzer", handwerklich geschnitzte und farbig bemalte fratzenhafte Masken. Auch an anderen Stellen befanden sich bildkünstlerische Zutaten der Volksphantasie, zumeist in handwerklich derber Ausführung. So war am Mahlwerk der „Mühlenhahn" oder „Klingelmann" angebracht, eine Automatik, die sich bemerkbar machte, wenn der Getreideausschub ausblieb und damit ein Heißlaufen der Steine drohte."

* Aus „ Die Kulturgeschichte der Mühlen" -

Ernst Wasmuth Verlag - Tübingen 1998

|

|